Ambulantisierung ist kein Trend, sondern ein praktikabler Hebel, um Versorgung spürbar zu entlasten, ohne Abstriche bei Qualität und Sicherheit zu machen.1

Viele Routineeingriffe lassen sich bei sauberer Patientenselektion ambulant organisieren. Das reduziert Liegetage, schafft OP-Kapazitäten für komplexere Fälle und macht Tagesabläufe berechenbarer. Entscheidend ist jedoch nicht der Abrechnungsstatus „ambulant“, sondern das Setting: klare Pfade, fester OP-Takt und eine verlässliche Nachsorge.

In unserem Buch „Ambulante Transformation im OP“ zeigen wir, wie Kliniken ambulante Eingriffe so strukturieren können, dass Patientensicherheit, Prozessqualität und Wirtschaftlichkeit miteinander vereinbar sind. Dieser Beitrag fasst die Kernprinzipien zusammen. Sachlich, umsetzungsnah und anschlussfähig an bestehende Strukturen.

Warum Ambulantisierung wirkt

Ambulante OPs nutzen Fortschritte in Anästhesie und minimalinvasiven Verfahren. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das: schneller zurück in die gewohnte Umgebung, weniger Komplexität, geringeres Infektionsrisiko. Für Teams: keine Ad-hoc-Umschaltungen, sondern planbare Takte durch konsequente Standardisierung, feste Slots und disziplinierte Umsetzung. Für Kliniken: effizientere Ressourcennutzung und freie Kapazitäten für Fälle, die wirklich stationär versorgt werden müssen.

Diese Wirkung stellt sich ein, wenn Prozesse auf Short-Track-Logik ausgelegt sind. Short-Track bedeutet: standardisierte, kurze Pfade von Check-in über OP und Aufwachraum bis zur Entlassung am selben Tag, bei Kriterien, wer ambulant geeignet ist und wie die Nachsorge gesichert wird.

„Ein klar strukturiertes, ambulantes OP-Setting schafft planbare Tagesabläufe und reduziert Schnittstellenprobleme. Short-Track-Strukturen ermöglichen es, Eingriffe in einem festen Takt durchzuführen und Personalressourcen gezielt einzusetzen – das sorgt für weniger Reibung und mehr Effizienz im interdisziplinären Team.“

— Philipp Henßler

Was sich im Klinikalltag konkret ändern darf

Ambulantisierung ist Prozessarbeit. Wer ambulant erfolgreich sein will, braucht ein passendes Betriebsmodell und nicht lediglich neue OPS-Codes. In der Praxis bewähren sich folgende Bausteine:

1) Separate ambulante Pfade

Ambulante Patientinnen und Patienten durchlaufen eigene, kurze Prozesse: Check-in → Prä-OP-Check → OP im festen Takt → standardisierte Aufwach-Protokolle → Entlassung. Diese Pfade sind räumlich und organisatorisch klar vom Zentral-OP getrennt. SSo werden Verzögerungen durch Notfälle vermieden und der Takt bleibt stabil.

2) Präqualifikation und Indikationskataloge

Für jede Indikation (z. B. Hernien, HNO-Eingriffe, Katarakt, ausgewählte Arthroskopien) werden Eignungskriterien definiert, die medizinische Voraussetzungen, Komorbiditäten, die soziale Unterstützung zu Hause sowie individuelle Risikofaktoren umfassen. Die Entscheidung „ambulant vs. stationär“ folgt transparenten Kriterien und nicht der jeweiligen Tageslage.

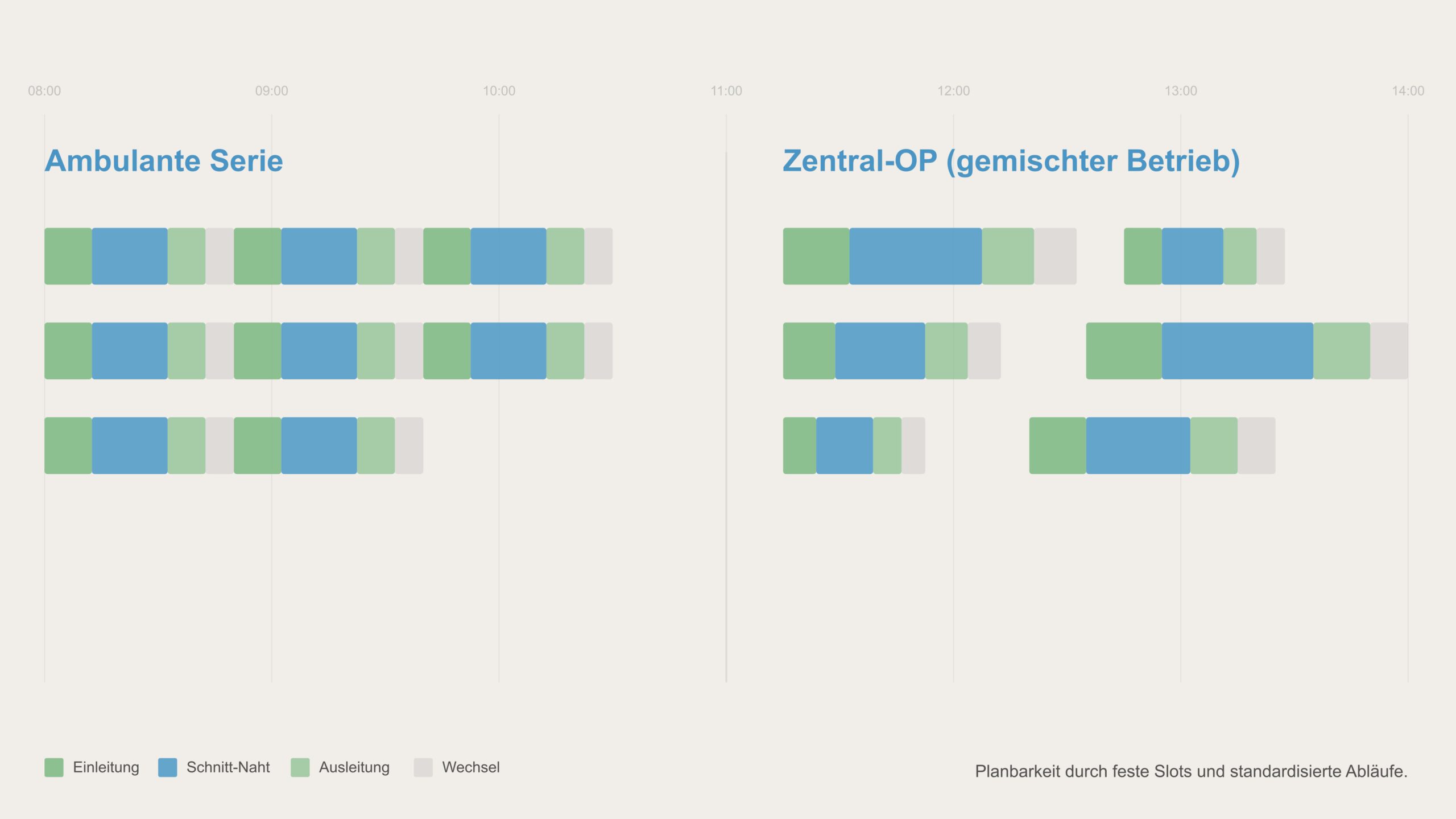

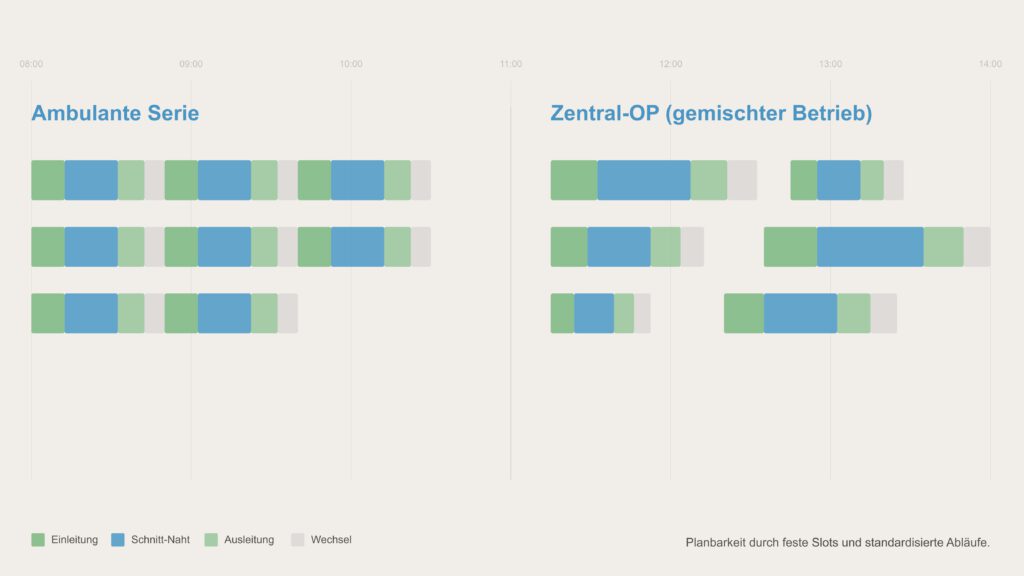

3) Feste Taktung („OP-Slots“)

Ambulante Eingriffe werden in Takt-Serien geplant. Standardzeiten pro Schritt (Einleitung, Schnitt-Naht, Ausleitung, Turnover) machen die Durchlaufzeiten kalkulierbar. Das Team arbeitet nach einem gemeinsamen Taktplan statt mit individuellen Listen.

4) Verlässliche Nachsorgeketten

Ambulant ist nur so stark wie die Nachsorge. Klare Eskalationspfade, erreichbare Kontaktpunkte, definierte Check-ups (telefonisch/telemedizinisch) und abgestimmte Kooperationen mit niedergelassenen Partnern sichern die Sicherheit und Zufriedenheit der Patienten nach der Entlassung.

5) Qualifizierung und Change

Die ambulante Logik verändert Rollen und Routinen. Dies betrifft alle Bereiche – von der Aufklärung über die Narkoseplanung bis zur Entlassung. Schulungen und Briefings stellen sicher, dass alle die Kriterien, Abläufe und Verantwortlichkeiten kennen.

6) Digitale Unterstützung

IT-gestützte Terminsteuerung, digitale Prä-OP-Checklisten, standardisierte Dokumentation und telemedizinische Follow-ups reduzieren Medienbrüche, sichern Qualität und geben Führungskräften Transparenz über Takt, Turnover und Engpässe.

Wo ambulante OPs wirtschaftlich laufen, und wo nicht

Am stärksten profitieren planbare, elektive Eingriffe von klar getrennten Short-Track-Strukturen. Dort entstehen Tempo, Routine und verlässliche Qualität. Der Zentral-OP ist die richtige Umgebung für Notfälle und komplexe Eingriffe, für ambulante Serien ist er im Regelbetrieb jedoch meist nicht optimal geeignet. Getrennte Short-Track-Einheiten sind in der Praxis organisatorisch und wirtschaftlich überlegen, da sie Taktstörungen durch Notfälle vermeiden, mit festen Slots arbeiten und die Saalwechselzeiten planbar halten. Erfolgreiche Häuser trennen Short-Track-Serien und Zentral-OP-Betrieb daher organisatorisch sauber und teilen gemeinsame Standards in den Bereichen Hygiene, Sicherheit und Zwischenfall-Management.

Vergütung und Politik

Ob ein Krankenhaus ambulant skaliert, hängt neben den Prozessen auch von den Rahmenbedingungen ab. International zeigen sich drei Hebel, die Investitionen in ambulante Strukturen erleichtern:

- Sektorengleiche Vergütungsmodelle (z. B. Hybrid-DRGs) reduzieren Fehlanreize zwischen ambulant und stationär.

- Zeitlich befristete Anschubfinanzierungen helfen, die Anfangsinvestitionen für separate Pfade, Takt-OPs und Nachsorgeketten zu stemmen.

- Klare Kennzahlen (KPIs) schaffen Transparenz über Qualität, Sicherheit, Durchlaufzeiten und Ergebnisse.

Diese Instrumente sind Brücken, keine Selbstzwecke. Sie wirken, wenn die Prozessseite stimmt, und sie laufen ins Leere, wenn ambulante Serien in unpassenden Strukturen durchgeführt werden.

Sicherheit: Standardisierung schlägt Bauchgefühl

Patientensicherheit ist im ambulanten Setting kein Zufallsprodukt. Sie entsteht durch Standardisierung: definierte Aufklärung, klare Nüchternheits- und Medikationsempfehlungen, Checklisten vor dem Eingriff, systematische Schmerz- und Übelkeitsprophylaxe, dokumentierte Entlassungskriterien und erreichbare Nachsorgekontakte. Das Buch legt besonderen Wert darauf, Sicherheit als Gestaltungsaufgabe zu verstehen: Was verlässlich sein soll, muss als verlässlicher Prozess aufgebaut werden.

Erfolgsfaktoren auf einen Blick

- Trennung der Logiken: Short-Track-Serien ambulant, Notfälle und Komplexfälle im Zentral-OP. So bleibt beides leistungsfähig.

- Takt schlägt Einzeloptimierung: Feste Slots und Standardzeiten bringen Stabilität, Auslastung und Ruhe in den Ablauf.

- Ambulant ist Teamarbeit: Von der Prä-OP über die Anästhesie bis zur Nachsorge. Alle Rollen sind auf die kurze Verweildauer ausgerichtet.

- Nachsorge ist Teil des Eingriffs: Erreichbare Kontakte, klare Eskalationswege und Tele-Check-ups gehören zum Standard.

- Transparenz durch Daten: Kennzahlen zu Takt, Turnover, Zwischenfällen und Rückkontakten machen Fortschritte sichtbar und steuerbar.

- Schrittweise skalieren: Zunächst mit Pilotindikationen starten, dann die Pfade stabilisieren und schließlich das Portfolio geordnet erweitern.

Weiterführend: Einordnung und Ressourcen

Die MEDICA-Reportage beleuchtet den Nutzen und die Umsetzung ambulanter Operaionen und ordnet das deutsche Potenzial im internationalen Vergleich ein. Die Kerngedanken: planbare Takte, separate Pfade und verlässliche Nachsorge, decken sich mit den Prozessprinzipien, die wir in unserem Buch ausführlich behandeln. Ergänzend liefert Prof. Jan-Marc Hodek eine ökonomische Perspektive auf Effekte wie weniger Liegetage, reduzierte Nachtschichten und die Freisetzung von Kapazitäten für komplexere stationäre Fälle.

Unsere Erfahrung zeigt: Ambulantisierung gelingt, wenn Strukturen zur Logik ambulanter Serien passen und wenn die Führung die Umstellung als Betriebsmodell und nicht als Abrechnungswechsel denkt. So wird ambulante Versorgung vom „Nebenbei-Projekt“ zum zweiten, eigenständigen Betriebssystem der Versorgung.

Schematische Darstellung zu Illustrationszwecken; Zeiten, Längen und Abläufe sind vereinfacht und nicht maßstabsgetreu.

Hinweis: Dieser Beitrag basiert auf den Umsetzungsempfehlungen aus „Ambulante Transformation im OP“ (Henßler/Rinke) und greift zentrale Linien der MEDICA-Reportage auf. Wenn Sie die Inhalte vertiefen oder eine Einschätzung zu Ihren OP-Strukturen wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

- bei klarer Indikationsstellung, standardisierten Pfaden und gesicherter Nachsorge.

↩︎

Schreibe einen Kommentar