Viele OP-Neubauten werden heute für eine Welt geplant, die es in fünf Jahren so nicht mehr geben wird.

Bis 2030 sollen mindestens zwei Millionen Eingriffe ambulant statt stationär erbracht werden. In vielen Häusern verschiebt sich das Verhältnis von aktuell etwa 80:20 – stationär zu hybrid/ambulant – in Richtung 50:50. Ambulante OP-Planung wird damit zur strategischen Kernfrage. Doch die meisten Neubauten geben darauf keine Antwort.

Die Leistungsrealität dreht schneller, als viele Bau- und Strukturplanungen hinterherkommen.

Trotzdem sehen wir in unseren Projekten immer wieder das gleiche Muster: groß dimensionierte stationäre Zentral-OPs für klassische DRG-Fälle. Kleine oder fehlende ambulante Einheiten. Wege- und Raumkonzepte, die aus einer stationär geprägten Logik heraus entstanden sind.

Ambulant wird „mitgedacht“, aber selten als strukturbildendes Prinzip gesetzt.

Das AOP-Dilemma: Warum ambulant immer Nebensache blieb

Der Grund dafür ist kein fehlender Wille. Vielmehr ist es das, was wir das AOP-Dilemma nennen.

Ambulante Eingriffe waren über Jahrzehnte das Nebengeschäft, das man nebenbei mitgemacht hat. Schlechter vergütet als stationäre Fälle. Organisatorisch unbequem. Ohne echten Anreiz zur Ausweitung. Also wurden sie nie konsequent in Struktur, Personalmodellen und Investitionsentscheidungen verankert.

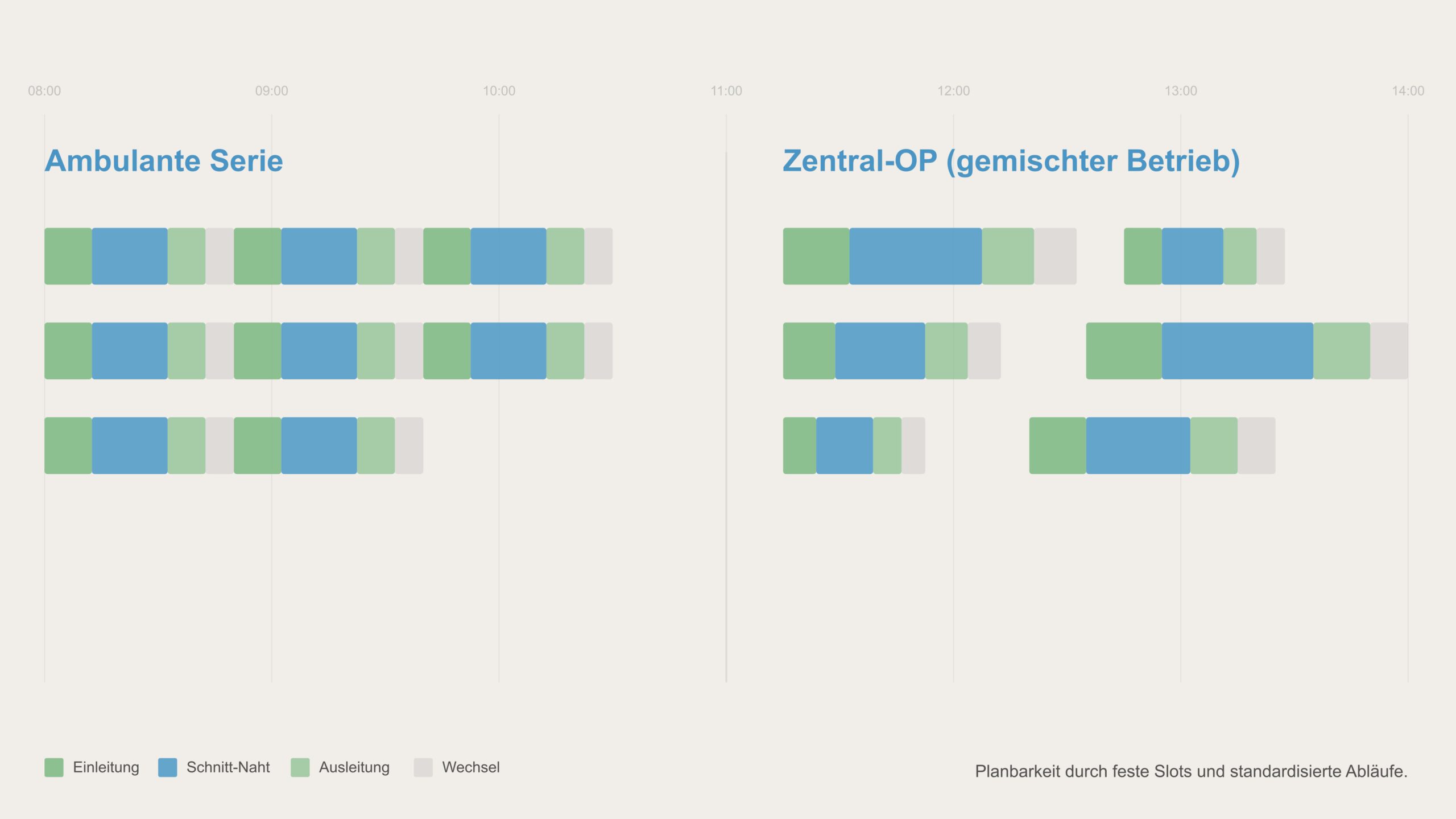

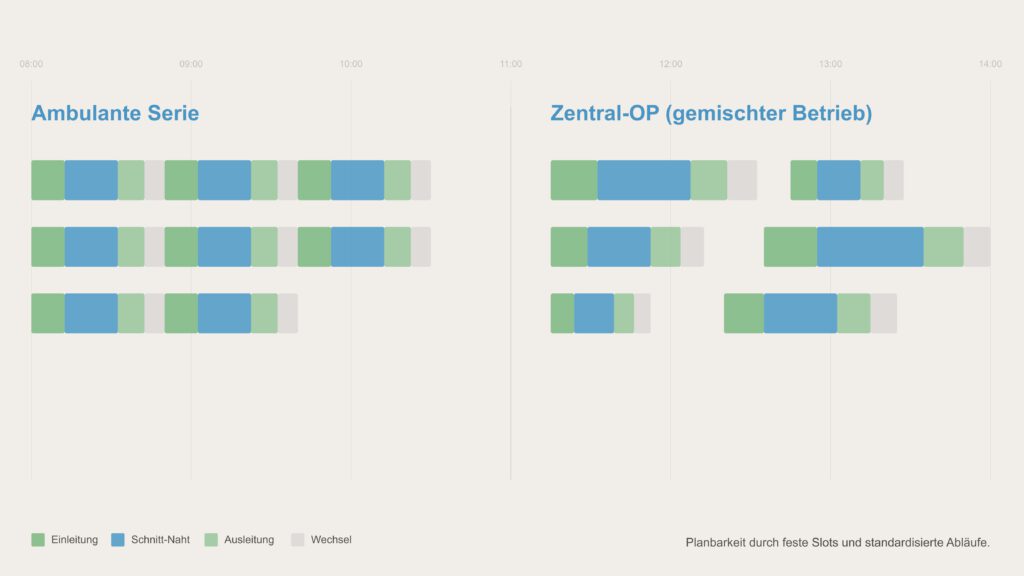

Das Ergebnis zeigt sich heute in fast jeder Bauplanung: Der stationäre OP bekommt sechs Säle, die ambulante Einheit zwei. Wenn überhaupt. Die Prozesse orientieren sich am Bett, nicht am Durchsatz. Und wenn der AOP-Katalog erweitert wird, fehlt plötzlich die Kapazität, um die neuen Fälle wirtschaftlich abzubilden.

Wer heute plant, ohne dieses Dilemma zu lösen, baut für die Vergangenheit.

Der Paradigmenwechsel: Vom Bett zum Flow

Wer ambulante OPs effizient betreiben will, muss eine fundamentale Denkweise ändern. Stationäre Logik basiert auf dem Bett. Ambulante Logik basiert auf dem Prozessfluss.

Das klingt abstrakt – bis man die Zahlen sieht.

Das Zeit-Paradoxon

In klassischen Strukturen kann der Transfer eines Patienten fast genauso lange dauern wie der Eingriff selbst. 20 Minuten für Schleusen, Umbetten und Transport. 25 Minuten für die eigentliche OP. Das Verhältnis ist absurd; und trotzdem Alltag in vielen Häusern.

Der Grund ist das Krankenhausbett. Es verstopft Schleusen, verlangsamt Wechsel und zwingt zu Prozessen, die für stationäre Patienten entworfen wurden. Für ambulante Eingriffe ist es ein Prozesskiller.

Stattdessen: Carrier-Systeme statt Bettenschleusen. Der Patient wird im reinen Bereich direkt auf ein standardisiertes Trägersystem gelegt – oder läuft bei Gehfähigkeit selbst in den Vorbereitungsbereich. Kein Umbetten, kein Warten, kein Stau.

Evidenz schlägt Tradition

Viele Kliniken halten an aufwendigen Umbettschleusen und strikter baulicher Trennung von „reinen“ und „unreinen“ Wegen fest. Die Begründung: Infektionsprävention.

Die Evidenz jedoch sagt etwas anderes. Studien zeigen, dass das Risiko für Wundinfektionen unabhängig von der Art des Patiententransfers ist. Umbetten oder Einfahren – für die Infektionsrate macht es keinen messbaren Unterschied.

Was hingegen einen Unterschied macht: Durchdachte Prozesse, klare Pfade, minimale Transferzeiten. Wer Tradition über Evidenz stellt, baut ineffiziente Strukturen mit wissenschaftlicher Scheinlegitimation.

Short-Track-Logik: Ambulant als strukturbildendes Prinzip

Wenn wir OP-Bereiche in Short-Track-Logik denken, verschiebt sich der Fokus. Der Patientenfluss wird von Anfang an linear geplant. Struktur, Prozesse und Tagessteuerung greifen ineinander, statt sich gegenseitig auszubremsen.

Dabei machen drei Prinzipien den Unterschied.

Das Einbahnstraßen-Prinzip

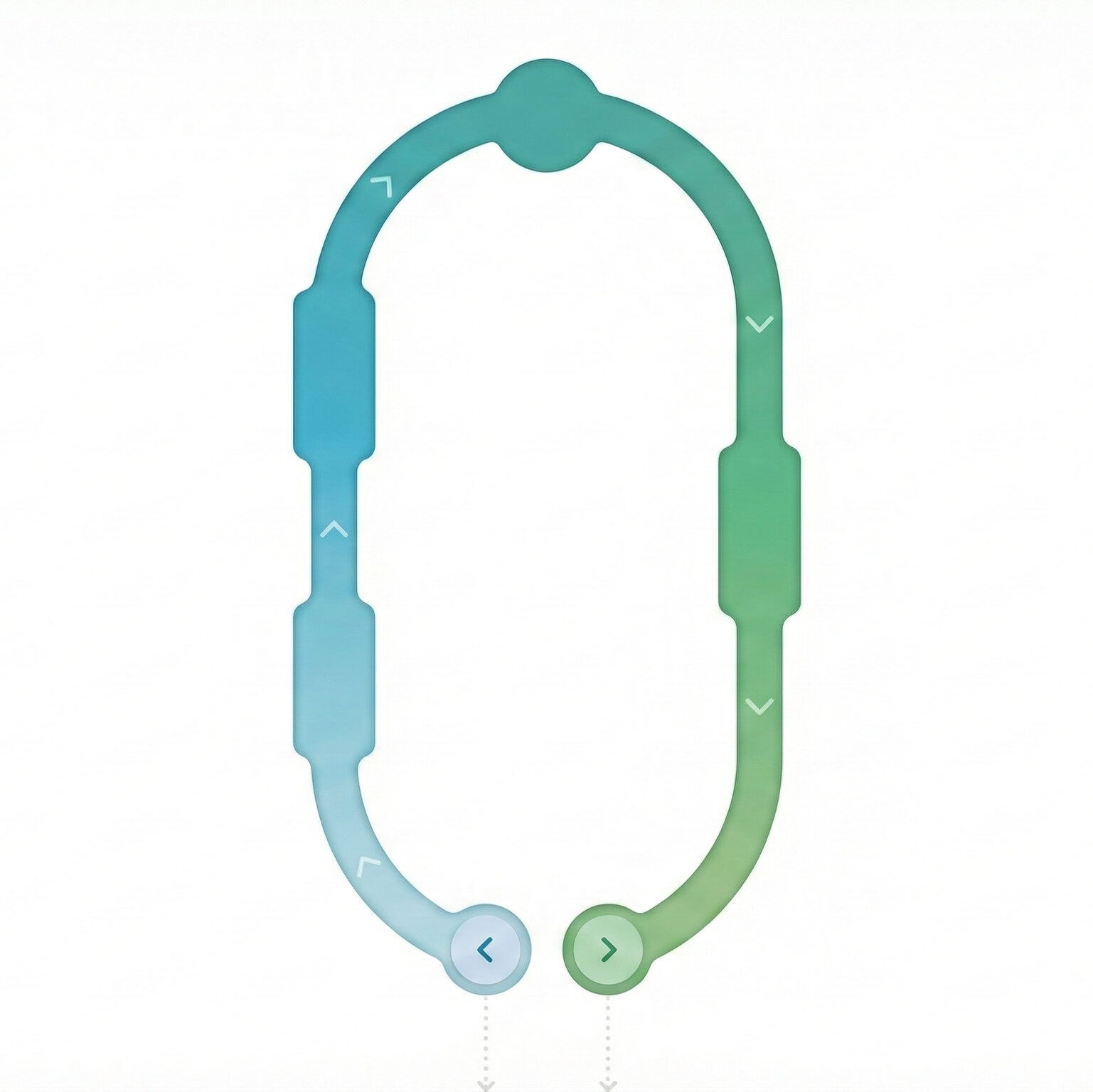

Ein effizienter ambulanter OP funktioniert wie ein Kreisverkehr – nicht wie eine Sackgasse. Der Patient fließt in einer Richtung durch den Prozess. Keine Kreuzungen mit anderen Patienten. Kein Gegenverkehr. Kein Zurück auf Station.

Der ideale Pfad: Anmeldung, Schleuse, Vorbereitung, Eingriff, Aufwachraum, Ruhebereich, Entlassung. Jeder Schritt führt zum nächsten. Und der Pfad beginnt nicht an der OP-Tür, sondern am Parkplatz und endet erst, wenn der Patient sicher im Auto sitzt.

Wir nennen das vom Bordstein zum Bordstein denken.

Holding: Die Entkoppelung vom Saal

Der größte Hebel für höhere Taktung ist die Verlagerung von Prozessen aus dem OP-Saal heraus.

Narkoseeinleitung, Lagerung, Markierung, Dokumentation: All das muss in einem Holding-Bereich stattfinden, während im Saal noch der vorherige Patient ausgeleitet oder der Raum gereinigt wird. Der Patient betritt den OP erst, wenn er vollständig vorbereitet ist. Schnittbereit.

So werden teure Saalminuten nicht für Logistik verschwendet. Zugleich dient der Holding-Bereich gleichzeitig als Puffer, um Schwankungen im Tagesplan auszugleichen. Alles, was nicht zwingend im Saal passieren muss, gehört raus aus dem Saal.

Post-OP-Logik: Aufwachraum und Ruheraum trennen

Ein häufiger Fehler: Fitte ambulante Patienten blockieren Aufwachraum-Kapazitäten, weil es keinen anderen Ort für sie gibt.

Die Lösung ist ein zweistufiges Erholungskonzept. Stufe eins: der Aufwachraum für die unmittelbare postoperative Überwachung. Stufe zwei: ein Ruhebereich oder eine Lounge, in die der Patient wechselt, sobald er stabil ist. Sessel statt Bett. Mobilisation statt Liegen.

Dadurch werden teure AWR-Plätze frei und der gesamte Kreislauf wird beschleunigt. Gleichzeitig gilt: Präoperative und postoperative Patienten gehören nicht in denselben Raum. Wer ängstlich auf seinen Eingriff wartet, sollte nicht neben jemandem liegen, der gerade aus der Narkose erwacht.

Was das für Ihre ambulante OP-Planung bedeutet

Architektur folgt Prozess. Nicht umgekehrt.

Wer heute OP-Strukturen plant, muss den idealen Ablauf zuerst definieren. Dann die Wände. Nicht andersherum. Und dieser Ablauf muss stationäre, hybride und ambulante Fälle gleichzeitig tragen können.Konkret heißt das: Separate, aber andockbare ambulante Pfade. Kurze Wege und klare Schleusenlogik. Aufwach- und Holdingbereiche, die auf Taktung und Durchsatz ausgelegt sind. Kapazitäten, die sich flexibel zwischen stationären Fällen, Hybrid-DRGs und AOP-Eingriffen verschieben lassen. Strukturen, die sich gegenüber Trägern und Aufsichtsgremien mit Zahlen begründen lassen.

Ambulante OP-Planung darf nicht „dazuhängen“, wenn alles andere schon steht. Es muss von Anfang an als strukturbildendes Prinzip gesetzt werden.

So entstehen OP-Bereiche, die der Realität von 2030 standhalten. Mit erweiterten AOP-Katalogen, neuen Hybrid-DRGs und wachsendem Ambulantisierungsdruck.

Ambulante OPs sind ein Belastungstest. Sie zeigen, wie flexibel, effizient und zukunftsfähig ein OP-Bereich wirklich ist.

Die entscheidende Frage

Wie nah ist Ihre aktuelle Planung an dieser Realität? Wo liegen die größten Hebel, und wo die größten Risiken?

Philipp und Jascha bieten Kliniken eine kostenlose Standortfeststellung an. Gemeinsam mit Ihnen analysieren sie datenbasiert, welches ambulante Potenzial in Ihrem Haus steckt – und wo Ihre Strukturen heute stehen.

Melden Sie sich bei uns. Wir sprechen gern.

Schreibe einen Kommentar